|

La prima bomba atomica fu realizzata presso i laboratori di Los Alamos (Nuovo Messico)

nel 1945, ad opera di un team di scienziati eterogeneo per nazionalità,

aderenti al cosiddetto Progetto Manhattan guidato da Robert Oppenheimer

seguendo le rive di Einstein, al progetto lavorava uno scienziato

italiano, Enrico Fermi, che scoprì la fissione dell'atomo. Il capo dei

militari era il generale Groves. Questo progetto era ritenuto

fondamentale per vincere la guerra contro il Terzo Reich, che

erroneamente si supponeva stesse continuando a portare avanti un

programma militare analogo sotto la guida di Kurt Diebner (nel

1944, a guerra ancora in corso, gli alleati scoprirono che i tedeschi,

dopo due anni di lavoro dal 1939 al 1941 per cercare di produrre una

bomba atomica, si erano poi fermati ritenendo il progetto

irrealizzabile e ripiegando sulla costruzione di un semplice reattore). |

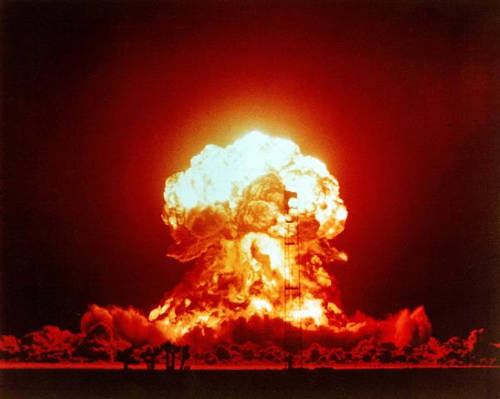

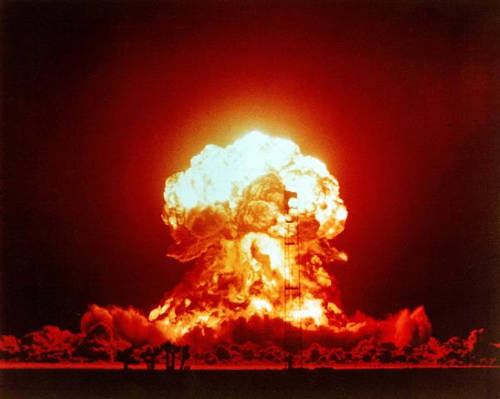

| La prima bomba di prova fu fatta esplodere a terra il 16

luglio 1945 nel deserto del Nuovo Messico in un luogo noto ora come

Trinity Site. Le prime bombe atomiche furono sganciate sulle città

giapponesi di Hiroshima e Nagasaki rispettivamente il 6 agosto e il 9

agosto del 1945, provocando la resa del Giappone e ponendo fine al

secondo conflitto mondiale. Nel secondo dopoguerra l'arma atomica fu adottata da tutte le principali potenze mondiali: l'URSS l'ottenne nel 1949, il Regno Unito nel 1952, la Francia nel 1960 e la Cina nel 1964. In seguito a questa situazione si venne a creare un clima cosiddetto di guerra fredda, in cui i due blocchi erano consapevoli della possibilità di distruggersi a vicenda con il solo utilizzo delle armi atomiche. |

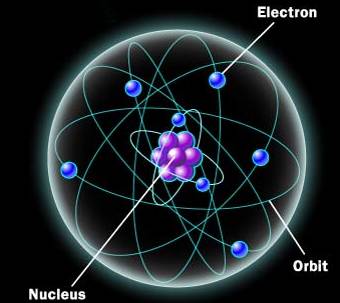

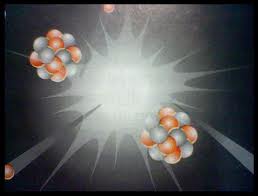

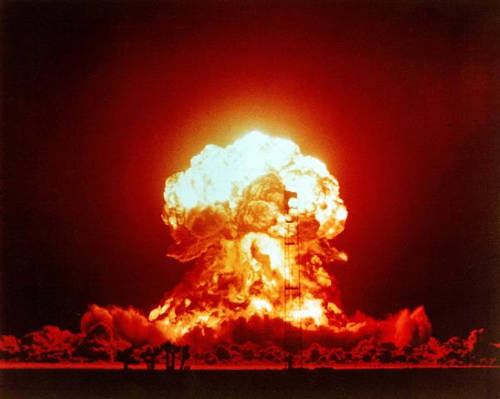

| Esistono diversi tipi

di ordigni nucleari, e sono quasi tutti delle bombe. La loro potenza

esplosiva è devastante, superiore a quella di qualunque esplosivo

chimico convenzionale: la potenza delle armi nucleari si misura infatti

in Kilotoni (Kt) e in Megatoni (Mt), rispettivamente in migliaia e in

milioni di tonnellate di tritolo necessarie per liberare la stessa

energia. 1) La bomba atomica o bomba A, la prima ad essere costruita, sfrutta una reazione di fissione di uranio o plutonio e può raggiungere potenze variabili da 0,5 kilotoni a 1,5 megatoni, con una soglia critica individuata attorno ai 10 megatoni. 2) La bomba all'idrogeno o bomba H invece sfrutta la fusione fra nuclei di deuterio e trizio, riuscendo così a sprigionare molta più energia: questo tipo di bombe è il più potente in assoluto ed arriva a sprigionare potenze pari a 100 megatoni. 3) La bomba al neutrone o bomba N, come la bomba H è una bomba a fissione-fusione-fissione ma a differenza di questa è studiata per sprigionare la maggior parte della sua energia come radiazioni (neutroni veloci). Lo scopo dell'ordigno è uccidere gli esseri viventi lasciando la maggior parte delle strutture nemiche intatte. 4) La bomba al cobalto, o Bomba gamma o "bomba G", particolare bomba H nella quale, al momento dell'esplosione, i neutroni prodotti dalla fusione termonucleare si uniscono al cobalto, forte emettitore di raggi Gamma. Essa può essere definita anche come una bomba Termonucleare Sporca (denominata più correttamente radiologica, vedi sotto). 5) Arma radiologica, è stata solamente teorizzata un'altra classe di bombe nucleari, le cosiddette bombe sporche: costituite da materiale radioattivo non fissile (che quindi non può esplodere con reazione nucleare, ma potrebbe incendiarsi se metallico) trattato per renderlo molto volatile ed associato ad una carica esplosiva convenzionale, di potenza anche modesta, con il compito di disperdere il materiale radioattivo nell'ambiente, contaminando oggetti e persone. La Federazione degli Scienziati Americani sostiene che la bomba sporca sia una minaccia esagerata o falsa: lo stesso uranio usato per l'alimentazione delle centrali atomiche non è che debolmente radioattivo se non trattato in modo da innescare una reazione di fissione. Il lentissimo decadimento dell'uranio (l'isotopo 238, prevalente in natura, ha un tempo di dimezzamento di circa 4,5 miliardi di anni) garantisce infatti una bassa contaminazione in caso di dispersione ambientale, pur restando la sua tossicità, paragonabile a quella di metalli pesanti come mercurio e cadmio. Il reale pericolo radioattivo di questi ordigni risulterebbe essere molto basso. Il riconoscimento delle armi a bassa radioattività quali parte della classe delle armi atomiche potrebbe portare all'inclusione in tale categoria delle armi all'uranio impoverito. Non esiste ad oggi un trattato internazionale sulle armi all'uranio impoverito, benché esse siano estesamente impiegate sui campi di battaglia dagli eserciti della NATO e in particolare dall' esercito degli Stati Uniti. Esplosione nucleare Una esplosione nucleare è molto diversa, sia quantitativamente che qualitativamente, da una convenzionale. Il primo effetto chiaramente visibile è il cosiddetto fungo atomico; una colonna di vapore, residui e detriti che si solleva per molti km dal luogo dell'esplosione. Oltre al calore e all'onda d'urto, comuni a tutte le esplosioni, vi sono quattro caratteristiche che sono peculiari delle esplosioni nucleari: 1) Il lampo: l'innesco della reazione nucleare genera una quantità enorme di fotoni di luce visibile, che creano un lampo istantaneo, intensissimo, visibile perfettamente anche da migliaia di chilometri: la sua intensità è tale da accecare permanentemente chiunque sia rivolto verso l'esplosione. 2) L'impulso elettromagnetico: durante la reazione nucleare avviene una temporanea separazione di cariche elettriche che genera un campo elettromagnetico istantaneo, contemporaneo al lampo: a distanza di alcuni chilometri dal sito dell'esplosione, si possono ancora avere tensioni indotte nei circuiti elettrici di molte migliaia di volt, che portano in genere alla immediata distruzione degli stessi se non sono appositamente schermati. Tale effetto può essere preso in considerazione per inattivare gli apparati elettronici del nemico paralizzandone le comunicazioni. 3) La "radioattività": parallelamente al lampo, si verifica anche un fortissimo irraggiamento di fotoni gamma (raggi gamma): il limite di sopravvivenza per irraggiamento radioattivo diretto da esplosione nucleare varia da 500-700 metri per una bomba A di media potenza a 5,5 km per le bombe H più potenti. Dopo l'esplosione la materia coinvolta nello scoppio, che è stata resa radioattiva dalle reazioni nucleari e scagliata o risucchiata in aria, inizia a ricadere (fallout nucleare) creando una zona di forte radioattività centrata nel punto dell'esplosione: questa radioattività va attenuandosi col tempo, ma può permanere a livelli pericolosi per decenni, rendendo la zona inabitabile. 4) Effetto NIGA (Neutron Induced Gamma Activity): se la sfera primaria, cioè la zona dove avvengono le reazioni nucleari, viene a contatto con il suolo, lo irraggia con neutroni rendendolo fortemente radioattivo, per attivazione neutronica. |

| pagina principale |

|

|

|

|